全文概述

塑料废弃物焚烧、填埋处理存在能源回收率低、碳排放高及有毒副产物等问题,严重威胁环境与健康。本文开发了一种无需额外催化剂的脉冲焦耳热技术,以可回收石墨纸为导电加热介质,实现多种塑料废弃物向高价值可燃气体的升级转化。通过调控电流和脉冲参数,可灵活调节产物分布:低电流、少脉冲数利于烯烃等单体回收(平均产率超50 wt%),高输入则强化脱氢反应,氢元素回收率可达99.4±8.7 wt%。该技术经真实塑料废弃物验证,若全球范围内替代传统焚烧发电,每年可减少66.6%的二氧化碳当量排放(约1.9亿吨),能源回收率提升4.4倍,气体资源化带来的经济收益达181亿美元,为塑料废弃物可持续管理提供了可规模化、低碳的电驱动解决方案。

本文亮点

(1)技术创新:使用可回收石墨纸作为加热介质,操作简单、可重复使用。

(2)产物可调控:低电流下回收烯烃单体(>50 wt%),高电流下生成富氢气体(氢元素回收率99.4%)。

(3)适用性广:成功转化聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯等典型塑料及外卖盒、一次性手套等真实废弃物,混合塑料也能高效处理。

(4)三重效益:相较于传统焚烧,该技术可减少66.6%CO₂排放(年减1.9亿吨),能源回收效率提升4.4倍,年经济效益达181亿美元。兼容可再生能源,具备规模化与低碳化潜力。

图文解析

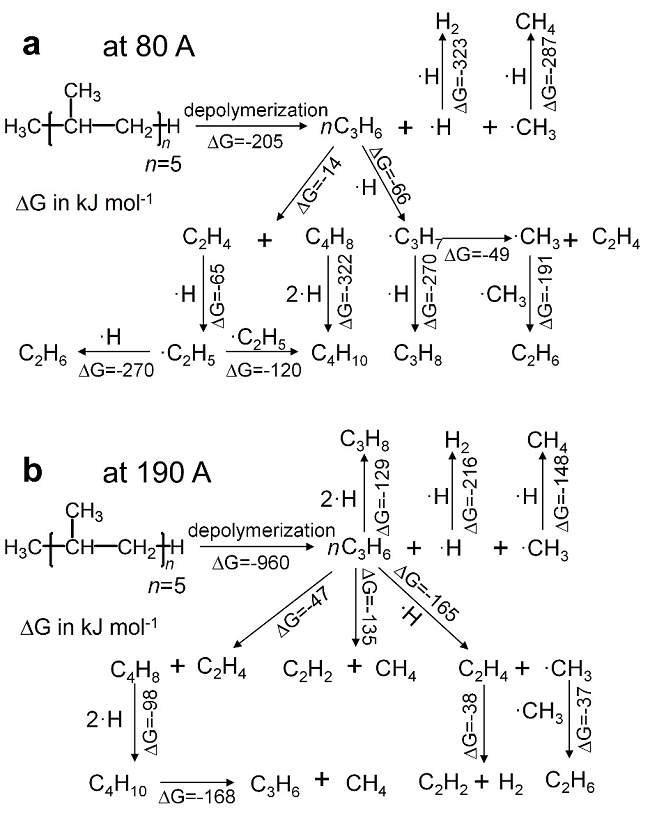

图1:焦耳加热装置设计与石墨材料热性能

图(a)装置主要由石墨电极、双层不锈钢反应室、循环水冷却系统及气相色谱分析仪组成,氮气氛围下实现塑料热解。图(b)材料对比显示,石墨纸(0.05mm 厚)因电阻更高、散热更少,1秒内温度超1750 ℃,远优于石墨板(343 ℃)和石墨舟(282 ℃),成为最优导电基底。图(c)时间-温度曲线显示石墨纸升温最快,1秒内可达1750°C,远优于其他材料。

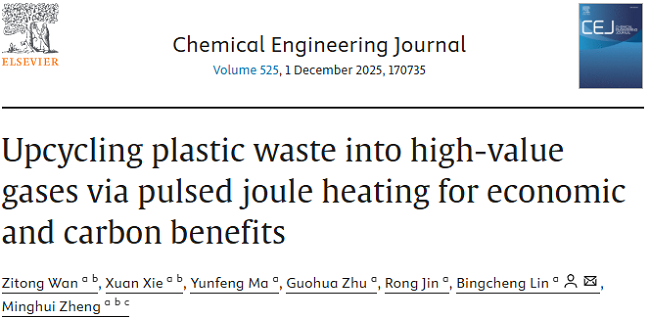

图 2:电流对PP转化影响

图(a)温度-电流关系显示,电流从20A增至190A时,反应温度从约500 ℃线性升至1700 ℃,拟合曲线R²=0.88,线性相关性强。图(b)气体产率与成分结果显示,低电流(40-80A)因解聚不完全产率低,中电流(80-110A)产率峰值超50wt%,高电流(>110A)因脱氢结焦略有下降,气体产率呈“增-减-增”趋势。图(c)氢转化效率结果显示,高电流(190A)下氢元素回收率接近100%。图(d-h)3D响应曲面显示,中电流利于烯烃回收,高电流促进C₂H₂与H₂生成。

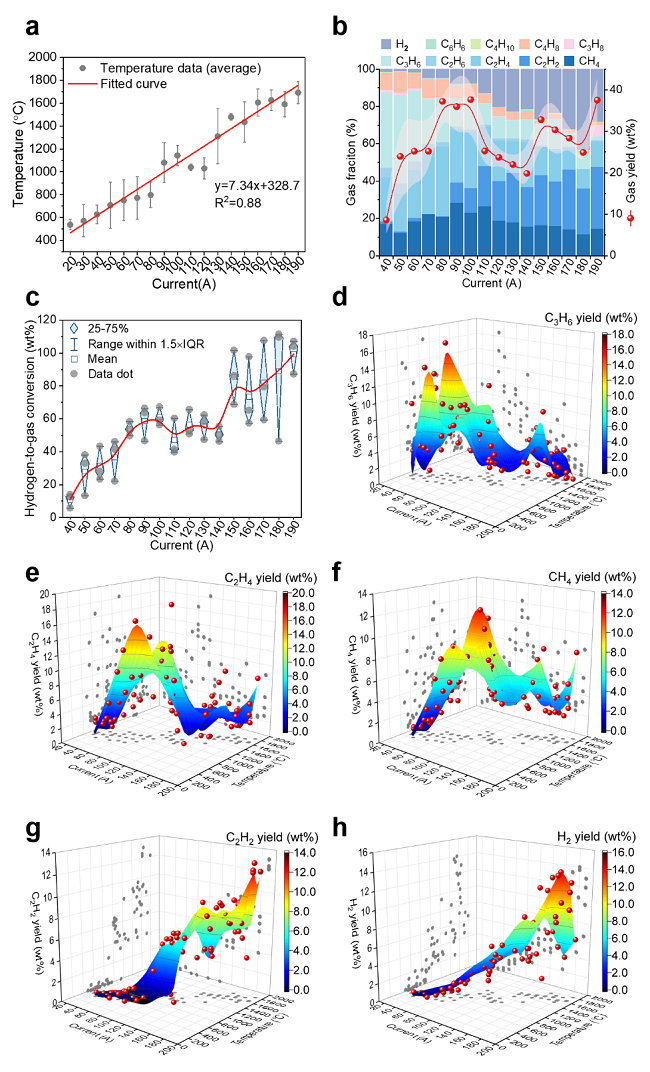

图3:脉冲次数与电流协同效应

图(a)红外热成像显示40A、80A、110A、190A电流下,石墨纸热成像图颜色随电流加深(对应温度升高),且高温区域均匀无局部热点。图(b)多脉冲温度曲线热稳定性显示说明石墨纸在重复使用中加热性能稳定。图(c)产物分布显示,低电流需增加脉冲数提升分解率,高电流需控制脉冲数避免结焦。图(d)190A时单脉冲气体产量达45 wt%,但10个脉冲后降至30 wt%,说明高电流下过量脉冲弊大于利。图(e)气体组成随脉冲数变化:低电流下烯烃增加,高电流下H₂与C₂H₂占主导。图(f)显示,随着电流与脉冲数增加,氢元素转化效率提升。

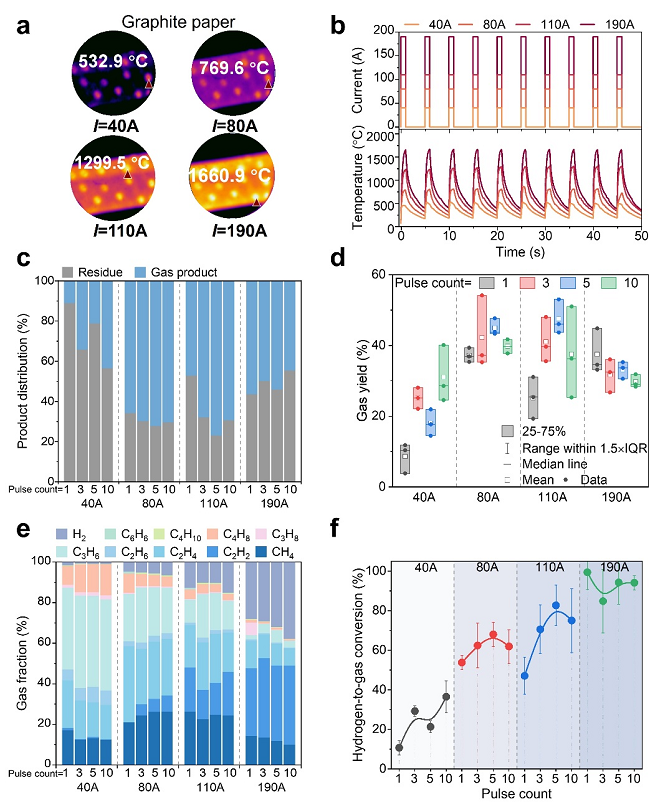

图4:聚丙烯在不同电流下的反应路径

图(a)聚丙烯800°C下以解聚与β-裂解为主,生成C₃H₆等。图(b)聚丙烯在1700°C下进一步裂解生成C₂H₂与H₂。

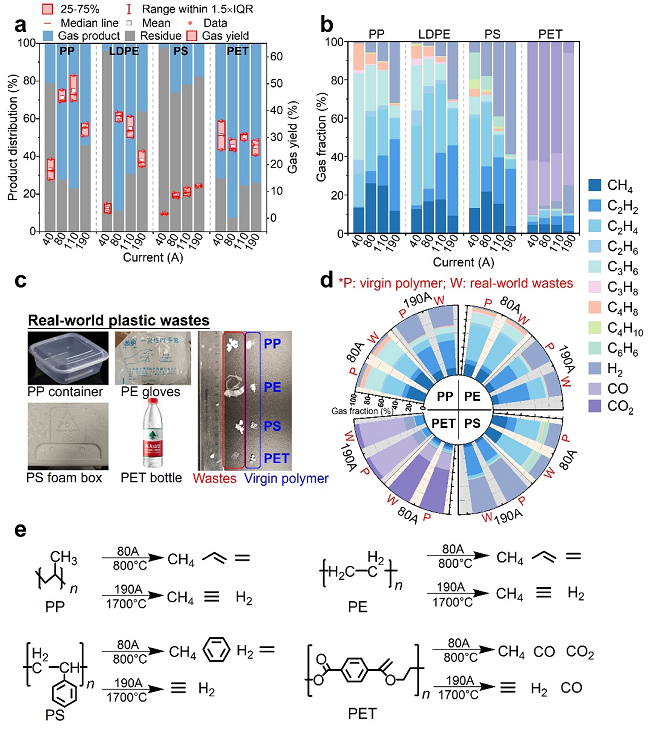

图 5:焦耳热对不同聚合物及真实塑料废弃物的处理性能

图(a)不同聚合物产物分布显示,PP/PE在中电流下气体产率最高(50wt%),PS/PET则残渣多、气体产量少,仅为12wt%。图(b)不同聚合物气体组成显示,PET以CO/CO₂为主,PP/PE以烯烃为主。图(c-d)真实废弃物与纯聚合物裂解产物高度一致,验证方法可行性。图(e)80A条件下,PP/LDPE以丙烯、乙烯为主,PS以苯、乙烯为主;190A(高温条件):所有塑料均以氢气、乙炔(PP/LDPE/PS)或CO(PET)为主。

图6:全球碳减排与经济收益评估

图(a-b)展示了全球CO₂排放分布与区域减排潜力。图(c)结果显示,焦耳加热能源回收效率为43.2%,是焚烧发电的4.4倍。图(d)各地区经济收益估算,全球年收益达181亿美元。综上,该技术在全球推广后具有显著的环保与经济效益。

总结展望

本研究开发了一种电驱动、无催化剂的脉冲焦耳加热技术,成功将塑料废弃物转化为高价值气体,产物成分可通过电流与脉冲灵活调控。该技术在处理真实塑料废弃物时表现稳定,具备高能效、低排放、经济可行等优势。未来需在系统放大、连续化操作、热传递优化等方面进一步研究,以实现工业化应用。该技术有望成为塑料循环经济中的关键一环,助力实现“碳中和”目标。

通讯作者简介

林炳丞,国科大杭州高等研究院副研究员。2015.09-2020.06,浙江大学工学博士;2018.11-2019.10,University of British Columbia联合培养博士;2011.09-2015.07浙江大学工学学士。主要研究方向为:有机固废/危废资源化利用;持久性有机污染物生成、控制机理;环境持久性自由基。承担国家自然科学基金、浙江省自然科学基金等多个项目,以第一/通讯作者在Chemical Engineering Journal、Journal of Hazardous Materials、Fuel、Fuel processing technology、Proceedings of the Combustion Institute, Journal of Environmental Management等期刊发表多篇论文。

本文使用的焦耳加热装置是由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持与认可!

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。