DOI:10.1016/j.cej.2025.166256

全文概述

清华大学李金惠团队提出了一种创新的超快高温冲击(HTS)气固合成技术,将废旧锂离子电池(LiCoO₂正极)转化为高性能硅酸锂(Li₄SiO₄)CO₂吸附剂,并同步回收高纯度金属钴(>96%)。该技术通过瞬时高温(1000°C)诱导Li₂O气化并与SiO₂快速反应,仅需20秒即可完成关键步骤,相比传统方法能耗降低90%,碳排放减少102%。所得Li₄SiO₄吸附剂在625°C下CO₂吸附容量达0.3 g/g,循环20次后仍保持0.193 g/g的稳定性,为废电池高值化利用和碳捕获提供了短流程、低成本的解决方案。

本文亮点

(1)创新性HTS技术:利用超快速高温冲击技术,实现了废旧LIBs中锂资源的高效提取和Li₄SiO₄的快速合成,显著缩短了反应时间。

(2)资源循环利用:同时实现了废旧LIBs中钴资源的高值化回收,生成了高纯度金属钴(>96%),提升了资源循环利用的经济性。

(3)优异的CO₂吸附性能:合成的Li₄SiO₄吸附剂在15 vol% CO₂气氛下表现出稳定的吸附容量(0.193 g/g),且在20次循环后性能未显著下降。

(4)环境与经济优势:生命周期评估(LCA)和技术经济分析(TEA)表明,HTS方法相比传统工艺在环境影响和成本上具有显著优势,减少了温室气体排放和能源消耗。

图文解析

图1:气-固合成原理和热力学分析

图(a)展示废LiCoO₂电池与SiO₂压片堆叠的HTS反应流程,最终生成Li₄SiO₄前驱体+金属Co。图(b)Li₂O气化扩散至SiO₂孔隙中发生气固反应的微观过程示意图。图(c)Li₂O、CoO和Co的蒸气压-温度关系曲线显示,Li₂O的饱和蒸气压远高于CoO和金属Co,表明在HTS过程中Li更易挥发,为Li与Co的分离及气-固反应提供了热力学依据。图(d)气-固(G-S)与固-固(S-S)合成的吉布斯自由能变化(ΔrGθ)曲线结果显示,Li₂O蒸气与SiO₂的气-固反应在0-1500℃内ΔrGθ始终为负(<0 kJ/mol),且显著低于固态Li₂O与SiO₂的反应,证实气-固合成具有更强的热力学自发性。图(e)Li₂O-SiO₂体系相图表明,当 Li₂O/(Li₂O+SiO₂) 质量比为0.33-0.49,且温度< 1022℃时体系仅生成Li₄SiO₄和Li₂SiO₃。图(f)不同温度下气-固合成的平衡相组成显示,随温度升高,Li₂O蒸气与SiO₂优先反应生成 Li₂SiO₃,随后LCO经碳热还原分解为金属Co,因颗粒空间分离避免了Co与锂硅酸盐的共生长,降低分离能耗。

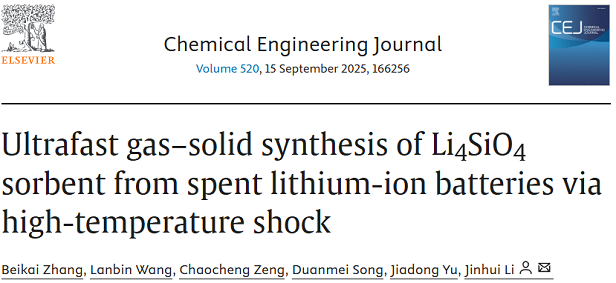

图2:前驱体的结构与元素分布

图(a)为不同HTS时间下前驱体的XRD图谱,随HTS时间从2 min延长至14 min,SiO₂特征峰逐渐减弱,Li₂SiO₃和Li₄SiO₄特征峰增强,表明前驱体中锂硅酸盐相比例随反应时间增加而提高。图(b)为前驱体的结构精修分析,精修结果表明前驱体由50.67% Li₂SiO₃、43.04% Li₄SiO₄和6.29% SiO₂组成,气-固反应可有效生成目标产物且结晶度良好。图(c)前驱体横截面HR-SIMS成像显示,Li元素信号在颗粒边缘更集中,表明Li₂O蒸气优先从SiO₂颗粒表面扩散并反应。图(d)前驱体横截面TOF-SIMS谱图中检测到Li⁺、SiO₂⁻等特征离子信号,证实Li₂O蒸气与SiO₂发生化学反应生成锂硅酸盐。图(e)前驱体TOF-SIMS三维图像及深度剖析三维图像显示 Li、O、SiO₂在前驱体基质中均匀分布,深度剖面信号强度稳定,表明Li₂O蒸气可穿透SiO₂颗粒内部,实现均匀反应。

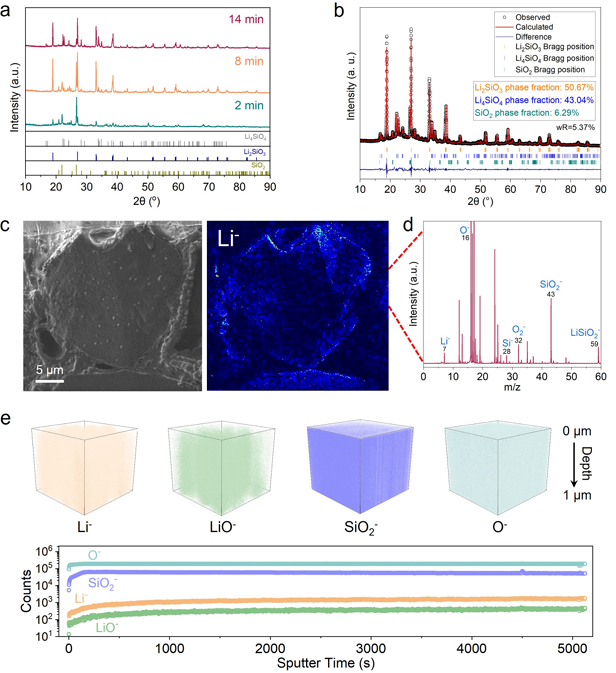

图3:HTS诱导的Li迁移与反应机制

图(a)是不同温度和时间下HTS-LCO的XRD图谱,随温度升高和时间延长,LCO特征峰逐渐消失,Co和CoO峰先增强后减弱,最终仅剩金属Co峰,表明LCO逐步还原为高纯度Co。图(b)是HTS处理后LCO 的 SEM图及元素分布结果, HTS-LCO颗粒形成“核-壳” 结构,证实Li₂O从颗粒内部向表面迁移。图(c)HTS处理后LCO的EDS线扫描图谱结果显示,从颗粒中心到边缘,Co含量降低而O含量升高,进一步验证Li₂O的外向迁移趋势。图(d)HTS处理前后 LCO中Li元素TOF-SIMS分布,结果显示 HTS后Li信号强度显著增强,Li在颗粒表面富集,与Li₂O挥发前的表面聚集现象一致。图(e-f)不同温度和时间下HTS后Li 的气-固两相分布数据显示,随温度升高和时间延长,气相Li比例从13%升至52%,证实高温和长时处理可促进Li挥发。图(g)气-固合成前后球棍模型展示了Li₂SiO₃和Li₄SiO₄的晶体结构差异,呈现气-固反应中Li₂O蒸气与SiO₂结合方式。图(h)不同温度下气-固合成吉布斯自由能结果表明,Li₂SiO₃的形成能始终低于Li₄SiO₄,表明气-固反应优先生成Li₂SiO₃。

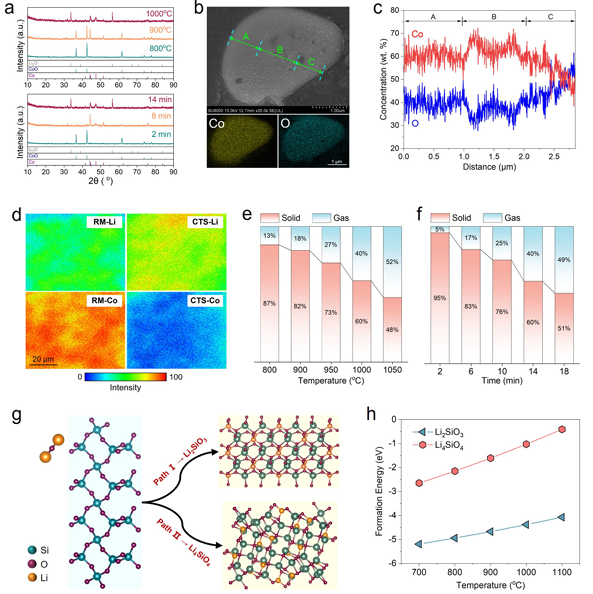

图4:HTS-Li₄SiO₄的合成与CO₂吸附性能

图(a)二次HTS过程的升温曲线记录了二次HTS处理(1200℃)的升温速率显示该过程可在数十秒内完成。图(b)Li₄SiO₄吸附剂结构精修分析显示,二次HTS后产物中Li₄SiO₄占比达79.94%,Li₂SiO₃占20.06%,无其他杂质相,证实合成的高纯度。图(c)HTS-Li₄SiO₄微观结构及元素分布显示,吸附剂表面不规则且蓬松,Si、O元素均匀分布,为CO₂吸附提供充足活性位点。图(d)HTS-Li₄SiO₄在CO₂吸附/解吸过程中的原位XRD图谱,升温至737℃时Li₄SiO₄峰减弱,Li₂SiO₃和Li₂CO₃峰增强(吸附);超737℃后则相反(解吸),证实反应可逆性。图(e)15 vol% CO₂气氛下HTS-Li₄SiO₄的动态吸附/解吸曲线显示,吸附起始温度为455℃,640℃达平衡,验证了最佳吸附温度范围。图(f)20次吸附-解吸循环后吸附容量仍稳定在 0.193g/g,表明HTS-Li₄SiO₄具有良好的循环稳定性。图(g)合成Li₄SiO₄的CO₂吸附容量与合成时间对比显示,本研究HTS法(总耗时15 min)的吸附容量(0.193g/g)与传统方法(3-6 h)相当,具有高效性。

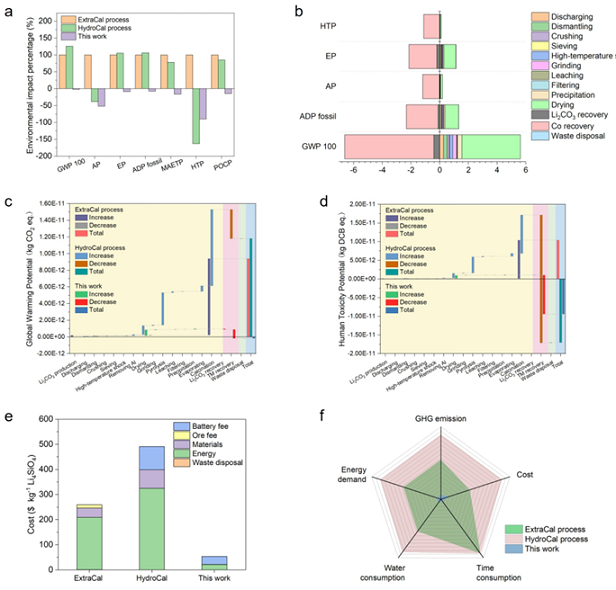

图5:不同合成方法的环境与经济分析

图(a)不同工艺的环境影响对比显示,与传统方法(ExtraCal、HydroCal)相比,HTS法在全球变暖潜能(GWP100)、酸化潜能(AP)等指标上均为负值,体现净环境效益。图(b)是HTS合成法各步骤的关键环境影响分析,HTS核心步骤无需外部Li试剂,环境负荷低,Co回收环节进一步抵消了环境影响。图(c-d)全球变暖潜能(GWP)和人类毒性潜能(HTP)评估数据显示,HTS法GWP降低 101.8%,HTP降低190.1%,显著优于传统方法。图(e)是不同方法的成本对比,HTS法成本仅为ExtraCal的20.5%、HydroCal的10.8%,经济优势显著。图(f)三种合成方法的综合指标对比雷达图显示,HTS法在能耗、成本、GHG排放、耗时等方面均最优,证实其可持续性。

通讯作者简介

李金惠,清华大学环境学院长聘教授、长江学者特聘教授,博士生导师;清华大学循环经济与城市矿产研究团队首席科学家;联合国环境署巴塞尔公约亚太区域中心执行主任。长期担任中国政府关于化学品、废物和再生资源国际公约和平台的谈判专家,同时担任中国环境科学学会循环经济分会主任、中国循环经济协会城市资源循环利用专业委员会专家委员会主任、中国管理科学学会环境管理专业委员会主任、联合国大学解决电子废物问题倡议(StEP)指导委员会委员等多项学术职务。主要从事全球环境治理、循环经济与城市矿产、固体废物和化学品管理政策、电子废物资源化技术等研究。负责多项国家级课题和项目;担任Circular Economy期刊主编、环境工程学报、Frontiers of Environmental Science & Engineering、Journal of Material Cycles and Waste Management等期刊编委。曾获得2016年国家科技进步二等奖(排名1)、2022年中国循环经济协会科技进步奖一等奖(排名第1)、2016年中日韩三国环境部长会议环境奖、2016年环境保护部“国家环境保护专业技术领军人才”等国家、省部级奖励及个人奖励。

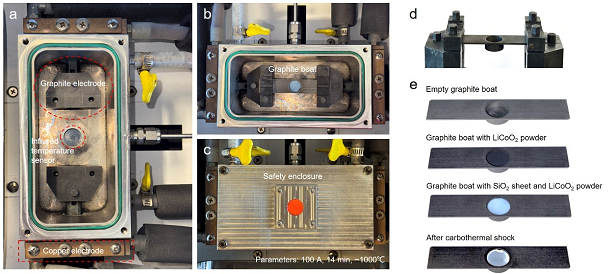

本文使用的焦耳加热装置由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持与认可!

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。